针对电气自动化技术专业建设中如何使人才培养目标与企业人才需求充分对接,如何深化“三教改革”,加强职业教育教师队伍建设等问题,陕西工业职业技术学院国家级创新团队依托国家高水平专业建设、国家现代学徒制试点专业建设、国家创新发展行动计划骨干专业建设、国家创新发展行动计划电气自动化技术“双师型”教师培养培训基地建设等8个国家项目,通过“校企协同、引育并举、分层并进”等多项举措,形成了高水平师资队伍长效建设机制。

一、校企协同,携手名企联合实施教师培养

电气自动化技术专业按照“校企合作搭桥,订单联合培养”“素质技能并重,校企文化融通”“引企六进课堂,创新能力凸显”的思路,携手西门子、欧姆龙、罗克韦尔、正泰电器等国际国内知名自动化企业,按照培养世界一流员工的标准,探索形成了“四双六进”校企合作模式。通过双元主体育人、双班主任管理、双导师培养、双奖金激励的“四双”机制,实施企业文化进校园、企业模式进教学、素质教育进方案、企业管理进课堂、企业活动进班级、企业导师进基地的“六进”举措,铸就了校企合作“陕西工院”品质。

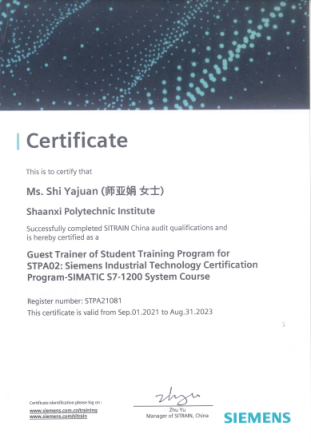

企业模式进教学,把企业员工培训中的优质资源、方法和“企业标准”引入到日常教学。结合企业产品技术特点和专业人才培养要求,引入国际质量认证、生产现场优化、员工培训包、产品技术培训包等。企业导师进基地,推行教学“双导师”制,学校教师和企业师傅共同承担教学任务。为满足以上教学需要,校内教师通过企业教师的传帮带、下企业跟岗实践、订单班工程实践教学等环节的锻炼,最终获得企业认证的讲师资格和技术技能考核资格。目前已形成生产现场班组长、工段长、设备操作维修人员、商品技术员、生产技术员、品质/环境管理员、产品试验人员等8个双导师岗位。通过以上举措,明显提升了教师的理论水平和工程实践能力。目前,电气自动化技术专业教师团队8位教师取得了欧姆龙大学《5S管理》、《TPM—全员生产维护》、《品质管理》等课程的认证讲师资格;6位教师获得西门子工业技术认证培训师资格。

图1 学校教师参加企业培训

图2 学校教师获得的企业认证资格

二、引育并举,实现高水平师资队伍引领专业发展

针对大规模储能中电能“产-储-供”系统对高密度、大功率能源材料及高性能储能器件的共性需求,基于陕西地区的煤炭资源禀赋,陕西工业职业技术学院引进哈尔滨工业大学秦裕琨院士担任陕西工业职业技术学院高水平专业群首席技术专家,并设立院士工作站,联合院士团队开展新能源及装备研发、教师团队科研指导等相关

工作。通过双方合作,推动学院围绕新能源发电、电动汽车“产-储-供”系统及平台的建设、联合研发团队的培养。通过与秦裕琨院士团队开展“中高阶煤基功能碳材料制备及电化学储能器件开发”项目的研究,建立了一支高质量师资队伍。

图3 秦裕琨院士工作站签约仪式

电气自动化技术专业教学团队,聘请西门子(中国)有限公司自动化服务公司总经理朱震忠为电气自动化技术专业兼职带头人。通过成立“西门子产业订单班”,校企“双导师”联合开展教学。教学过程中,将多个自动化、数字化工程项目的方案设计、招投标、实施调试、管理等内容融入教学,项目内容覆盖各个工业服务业企业,例如奔驰、大众、宝马、一汽、宝钢、上海烟草、百威、哇哈哈、可口可乐、冬奥会主会场、海底捞等。通过引入企业专家,以实际工程项目为载体的教学,使企业的新技术、新技能及时进入专业教学内容,进一步增强职业教育的适应性,提升了教育教学质量。

图4 西门子产业订单班教学

三、分层并进,构建“双师型”师资队伍建设体系

以“四有”标准打造双师教学团队,制订师生共培教师团队建设方案。按照教师教学能力、工程实践能力、教科研能力、创新创业能力,结合教师专业特长、个人发展规划和年龄阶段,构建博士+硕士+企业教师的创新型教学团队,有效发挥教师个人特长,提升教师综合业务能力,形成“分层并进、创新引导”的师资团队建设新模式。

组建以博士+硕士的科研团队和自动化设备开发创新团队,以领军人才培育和整体推进教师教科研、创新创业能力发展为重点,通过构建“示范引领、融合创新、精诚合作、持续发展”的团队建设机制,发挥优秀教师团队的示范引领作用和团队带头人与骨干教师的传帮带作用。按照“以人为本”的理念,通过教师培养的系列举措,教师自主选择发展路径,打破了传统教师培养模式,构建了电气自动化技术专业特色教师培养体系。

经过多年探索与实践,目前已经建成了一支由专业教师、企业技术主管共同组成的“专兼结合、理实融合”的专业教学团队。对于教师进行分层管理,形成以专业带头人为核心,教授、博士为引领,企业工程师、技术能手、行业专家、企业技术主管为支撑的创新师资团队。团队教师先后参与“中德教育联盟培训项目”、“中国-新西兰职业教育示范项目教师培训基地”、赞比亚“援教培训项目”、欧姆龙大学项目等国际化交流与培训项目。

陕西工业职业技术学院国家级创新团队将坚持一流建设标准,通过打造教师教学创新团队,示范引领高素质“双师型”教师队伍建设,为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑。